安定していたはずの毎日から、ふと気づけば転がり落ちている。お金も体力も、そして自信も、少しずつ削られていく。

その理由について考えてみると、「自分は今ここにないものばかり追いかけてきたのではないか」という、問いに行きつくことがあります。そして、そんな想いが胸に居座ると、前に進むほど後悔が増えるように思えて、足が止まりがちになるのではないでしょうか。

まずそんなあなたに伝えたいのは、あなたが抱くその感覚は「特殊」ではないという事実です。人には、現状を守る力(安全・省エネ・予測可能性)と、未知へ踏み出す力(好奇心・成長・新奇性)が、同時に備わっています。どちらか一方が正しいわけではありません。問題は、バランスと使い方です。

安定の中で満たされなかった自律性や成長感を取り戻そうとして、無計画な挑戦に飛び込むとき、私たちはしばしば未来につながる探索を、現在にとどまろうとする漂流に変えてしまいます。結果が出ない焦りが判断を荒らし、さらに資源が目減りする負のスパイラルに入る。ここで多くの人が「自分は欠陥なのでは」と自己否定に傾くのです。

今回あなたにお伝えしたいことは、そのスパイラルを断ち切ることです。慰めではなく、再現できる手順で。心理学の知見を土台に、求め続ける力を弱点から推進力へ転換する具体的な設計を提示します。その時のキーワードは三つ。見分ける・翻訳する・小さく試す、です。

見分ける:同じ挑戦でも、中身は二種類あります。価値に近づくための接近型探索と、不安や退屈から逃れる回避型漂流。見た目が似ていても、残るものが違います。まずは両者を識別できる目を養います。

翻訳する:「足りない」「不安だ」という欠乏の言葉を、行動に落とせる価値KPIへ言い換えます。たとえば「お金がない」ではなく「粗利+◯万円を、単価×回転率でどう作るか」。ことばの解像度が上がるほど、意思決定はブレにくくなります。

小さく試す:8〜12週で回る実験サイクルを採用します。仮説・指標・上限予算・撤退基準・波及先を事前に決め、週次レビューで学習を資産化。勝ち筋の兆し(再現・コスト低下・口コミ増)を判断軸にし、伸ばすか畳むかを粛々と決めます。

これらは才能に依存しません。必要なのは、土台の保全(睡眠・体力・最低限のキャッシュ)と、判断を数値化する仕掛けだけです。感情の波は自然現象です。波を止めるのではなく、波にボードを載せる、そのための道具立てが、これからお伝えする内容です。

読後にあなたが得られるのは、「自分はなぜ転がり落ちたのか」を納得できる言語と、「今日から戻していくための一歩」です。大丈夫。求め続ける気質は、正しく設計すれば大きなアドバンテージになります。焦りからの賭けをやめ、学習が残る挑戦に置き換える。そこから軌道は静かに、しかし確実に変わります。

人間は“安定”と“探索”の二重構造で動くという前提を整理し、「自分は特殊ではない」という手触りを取り戻すところから始めます。そこを起点に、回避型漂流の見分け方、失敗の資産化、8〜12週の実験設計、欠乏言語の価値KPIへの翻訳、そして小さな勝利の積み上げ方へと進めていきます。ここから、一歩ずつすすんでいきましょう。

人間の心は安定と探索の二重構造で動くという普遍性をまず確認する

私たちの行動は、ざっくり言えば「守る力」と「試す力」の両輪で動いています。からだは体温や血糖を一定に保つように、こころもまた予測可能で安全な状態へ戻ろうとします(これが安定の回路)。一方で、未知に向かう好奇心や成長したい衝動も同時に備わっています(これが探索の回路)。

どちらか一方が正しく、もう一方が誤りという話ではありません。生き延びるには安定が要り、人生を広げるには探索がいるというのが事実。この二つが拮抗しながら、その時々の状況に応じて主導権を交代していくというのが人間の普通の心の動き方です。

1) 安定の回路:省エネと予測可能性

目的:消耗を抑え、リスクを回避する。

働き:習慣・ルーティン・既存の強みの反復。決めごとがあるほど意思決定の負荷は下がります。

メリット:成果の再現性が高まり、体力と資金の“底”を守れる。

落とし穴:長く続きすぎると退屈や停滞感が生まれ、成長実感(自律性・有能感)が落ちる。

2) 探索の回路——新奇性と学習

目的:より良い選択肢や価値を発見する。

働き:試行錯誤・仮説検証・未知への接近。うまくいけば学習が蓄積し、次の意思決定が洗練されます。

メリット:機会を広げ、収益や充実感の上限を押し上げる。

落とし穴:計画や制御が弱いと、漂流になりやすい(コストだけ増えて学びが残りにくい)。

この二重構造のバランスが崩れるきっかけは、たいてい次のどれかです。

- 過剰な安定からの退屈・形骸化(惰性)

- 過剰な探索からの疲弊・資源枯渇(空回り)

- 外部変化(市況・職場・家庭)による前提の崩れ

あなたが、今ここにないものを求めていると感じるとき、実は探索の回路が自然に前へ出ただけ、ということはよくあります。その結果、うまくいかなかったのなら、問題は探索したという事実ではなく、探索の設計が甘かったことにあります。ここを押さえるだけで、自己否定のループから外れやすくなります。

3) 欠乏から成長へ——欲求の二層をどう扱うか

人には「足りないから埋める」という欠乏の動機と、「よりよくありたい」という成長の動機が同居しています。欠乏が強いときは、安全や収入の確保など安定の回路が主導します。ある程度満たされると、自然に探索の回路が前に出ます。

ここで重要なのは、欠乏の言葉(不安・不足・焦り)で意思決定を続けると、探索が回避型の動きに傾きやすいこと。逆に、価値の言葉(何を増やし、どう良くするか)で設計すると、探索は接近型に整いやすい。後でお伝えする「欠乏→価値KPIへの翻訳」は、この切り替えの実務ツールです。

4) 安定と探索は交互にやると強くなる

安定→探索:ルーティンと体力・資金の土台があると、挑戦の失敗が致命傷にならない。

探索→安定:試した結果から学習が生まれ、次のルーティンの質が上がる(たとえば営業トークが磨かれ、受注の再現性が増す)。

この往復運動を意識して設計すると、どちらかが過剰になる時間を短くできます。ポイントは「期間を決める」こと。安定フェーズ、探索フェーズをカレンダー上で区切るだけでも、主導権の暴走が減ります。

5) 「自分だけが特殊では?」への答え

探索が強めの人は珍しくないというのが多くの場合に言えることです。経験への開放性や刺激希求が高い人は一定数いるのです。むしろ現代の変化速度においては、適切に管理された探索は競争力になるといえるでしょう。

これは、衝動の問題ではなく設計の問題。同じ好奇心でも、撤退基準と予算上限があるかどうかで結果は別物になります。

なので、自己像の整え方を確かにする必要があるといえるでしょう。求め続ける自分を欠陥と捉えるか、役割の強いカードと捉えるか。カードは使いどころ次第で結果は変わってくるはずです。

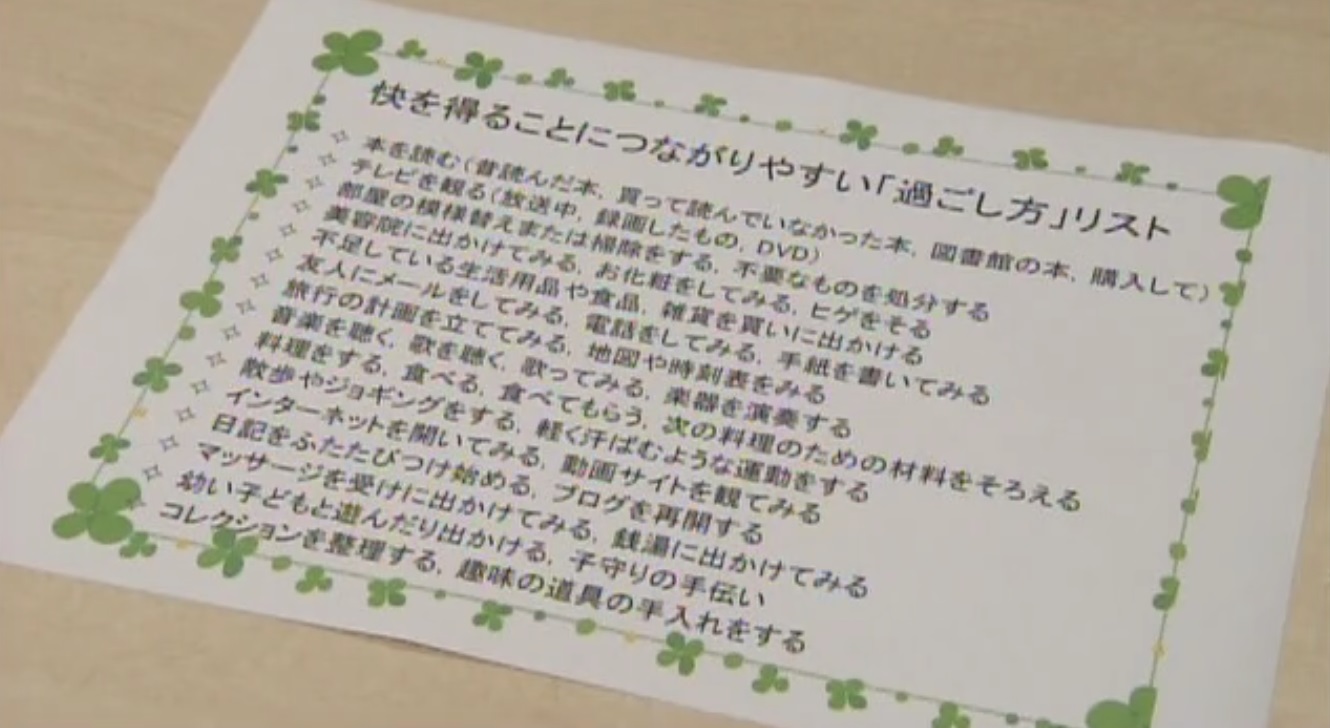

6) 今日からできる小さな整え

現状の比率を見える化してみるのはどうでしょうか。直近8週間を振り返り、カレンダーに「A=安定」「E=探索」を日単位で書き込んでいき、その結果をまとめてA:E比率を出すのです(例:5:2/週)。

また、空回り検知の指標を1つ決めるとよいでしょう。たとえば「冒頭3週間で学習メモが週3つ以下なら見直す」といった感じです。

それから、「自分の最近の挑戦は、接近型/回避型のどちらだったか?」を具体的な出来事で一つ書いておくと後からでもその感覚を思い出しやすくなります。毎回ゼロから考えているといつまでも堂々巡りの思考になりかねません。

なぜ安定から転がり落ちるのか

安定していたはずなのに、気づいたら消耗しているということはないでしょうか。この現象は偶然ではなく、予測可能な心理ループが重なって起きます。ループを見える化し、どこに介入すれば反転できるかを特定しましょう。

1) 典型ループの全体図

- 退屈(刺激不足)

─ 成長感・自律感が薄れ、心の空白を“新奇性”で埋めたくなる。 - 不安(このままでいいのか)

─ 将来不安が増幅し、短期で手応えが出る行動を過大評価。 - 衝動決定(新しい挑戦へジャンプ)

─ 設計より着手が先行。撤退基準や予算上限が曖昧なままスタート。 - 資源の散逸(時間・お金・体力)

─ 学習ログが薄く、成果が出ない。 - 焦り・自己否定(さらに短期解を追う)

─ 1へ戻る(ループ強化)。

この流れは探索そのものが悪いのではなく、設計が欠落した探索が漂流に転じることで起きます。

2) ループを加速させる「5つのトリガー」

- 新奇性バイアス:未知=成長の近道だと短絡する。

- 現在バイアス:短期の手応えを過大評価し、長期の蓄積価値を割り引く。

- エスカレーション(埋没費用):費やしたコストを正当化し撤退が遅れる。

- 自我消耗:睡眠不足・多タスクで判断力が落ち、“楽に見える選択”へ流れる。

- 狭視野化:不安で視野が狭まり、代替案(延期・縮小・提携)を見落とす。

対処のキモは、トリガーを自分の欠点ではなく環境で起こる現象として扱うこと。すると、責める代わりに設計で潰す発想に切り替えられます。

3) 介入ポイント(どこを押さえれば反転するか)

A. 着手前 =「設計」介入

- 撤退基準の先出し:「成果指標が3週連続で0なら終了」「獲得単価が上限×1.2超えで停止」

- 上限予算の封入:金額だけでなく時間・集中力の上限も数値化(例:週5時間まで)。

- 可搬性の明文化:「失敗しても残る資産は何か?」(手順書・テンプレ・検証データ)。

B. 実行中 =「可視化」介入

- 週次レビュー:行動→数値→学習→次の意思決定(継続/縮小/停止)を1ページで残す。

- 学習メモ閾値:週3件以下なら漂流疑いとして即仕切り直し。

C. 仕舞い =「撤退」介入

- タイムボックス終了の儀式:終了ミーティングをカレンダー先置き。感情で延長しない。

- 再現手順化:「次は最初からどう組むか」をDo/Dontで残し、次実験の初期設定に輸送。

4) 数字でズレを捉えるミニ式(感情の霧を晴らす)

- 実験の期待値(概念式)

期待値 ≈ 成功確率 × 上振れ幅 - 直接コスト - 可逆性喪失コスト

可逆性喪失コスト=戻せない投資(評判、関係性、長期の機会) - “勝ち筋の兆し”の3指標

- 再現性:同じ手順で2回以上、似た成果が出たか

- コスト低下:2サイクル目で獲得単価や時間が下がったか

- 自走性:紹介・口コミ・指名が増えているか

→ 3つのうち2つ以上が立たなければ増資しない。

5) ループを起こさない「開始条件チェック(7問)」

- この実験は8〜12週で終わるか?

- 成果KPIと学習KPIの両方が定義されているか?(例:受注数/仮説の検証数)

※KPIとは、日本語で「重要業績評価指標」といい、最終的な目標(ゴール)を達成するためのプロセスにおける進捗状況を測定する中間目標の数値指標です。最終的な目標である「KGI(重要目標達成指標)」を達成するために必要な重要なプロセスが適切に実行されているかを定量的に把握するために使われます。 - 上限予算(時間・金・気力)は数値で封入されているか?

- 撤退基準は感情ではなく数値で書いたか?

- 失敗しても可搬資産(手順・テンプレ・検証ログ)が残る設計か?

- 守りの土台(睡眠・最低キャッシュ)が崩れないか?

- この挑戦は欠乏の翻訳(何を増やすためか)が明確か?

→ 5/7未満なら、開始を遅らせて再設計。勢いではなく、勝ち筋の作法で着手します。

これらのことをひとことで言えば、転がり落ちるのは、探索したからではなく、設計せずに探索したからということが原因です。人生を転がり落ちていくループのどこで介入するかを決め、数値と期限で運転すれば、新しい世界を求めるという同じ好奇心が推進力に変わります。

探索には2種類ある:接近型探索と回避型漂流の見分け方

同じ挑戦でも、結果が積み上がる挑戦と、疲れるだけで結果が残らない挑戦があります。ここでは両者を行動・感情・アウトカムの三軸で切り分け、誰でも当日から判定できる基準に落としこみます。

1) 探索の定義となる2つのタイプ

- 接近型探索(Approach Exploration)

価値へ近づくための試行。

目的が明確で、仮説→行動→学習の痕跡が残る。小さく失敗しながらも、再現手順や指標の改善が積み上がる。 - 回避型漂流(Avoidant Drifting)

不安・退屈・焦燥から逃れるための移動。

始める理由があいまいで、設計より着手が先行。終わった後に残るのは疲労と出費で、学習ログが薄い。

2) 三軸での見分け(行動・感情・アウトカム)

A. 行動の設計度

- 接近型:開始前にKPI・上限予算・撤退基準・期間(8〜12週)が書面化されている。週次で判断更新。

- 漂流型:その場の気分と勢い。KPIは「そのうち決める」。終了日がない。

B. 感情の姿勢

- 接近型:不安はあっても好奇心優位。失敗を情報として扱える。

- 漂流型:高揚→不安→自己弁護の波。失敗を自分の欠陥として解釈して萎縮、または見なかったことにする。

C. アウトカムの質

- 接近型:手順・テンプレ・検証データなど可搬資産が必ず1つ以上増える。

- 漂流型:請求書と領収書は増えるが、次に活かす型が残らない。

3) 10問チェック(はい/いいえ)

- 期間は最大12週で先に決めたか?

- 成果KPI(売上・獲得単価など)と学習KPI(検証数・仮説更新数)の両方を定義したか?

- 上限予算(金額・時間・集中力)を数値で封入したか?

- 撤退基準を“気分”ではなく数値で書いたか?

- 失敗しても増える可搬資産を最初に特定したか?

- 週次レビューの日時をカレンダーに置いたか?

- 睡眠・体力・現金の土台が崩れない設計か?

- 代替案(縮小・延期・提携)を開始前に列挙したか?

- 成果より先に検証順序(何から確かめるか)を決めたか?

- 終了時に増資判断の条件(再現性・コスト低下・自走性のうち2/3)を使うか?

→ 8/10以上=接近型。6〜7=要修正。5以下=漂流予備軍。

4) 具体例で線引き(似て非なる2つのシナリオ)

ケースA:新サービスのテスト

- 接近型:既存顧客10名に前検証→LP仮説A/B→獲得単価の上限を設定→4週で見切り。週次で学習メモ5件以上。結果、A案は反応2倍・原価率2pt悪化→改良点が明確。

- 漂流型:まず広告に出稿→CVが低い→LPを毎日いじる→指標がころころ変わる→何が効いたか不明。学習メモなし。

ケースB:ブログ/コンテンツ拡張

- 接近型:テーマ選定を検索意図×既存資産の横展開で定義→見出しテンプレを先に作る→投稿→計測→改稿を3サイクル。

- 漂流型:その日の気分で書きたい話を書く→反応が弱い→「やっぱりSNSに注力」と路線変更を連発。

5) 接近型に寄せる「当日からの置き換え」

- やることよりやめる条件を先に書く

例:「3週連続で問い合わせゼロなら停止」「読了率が◯%未満なら見出しを刷新」。 - 仮説の順番を宣言する

例:「価格前に訴求角度→見出し→価格の順で検証」。 - 成果KPIのパイロット値を固定

例:「今期の上限CPAは◯円、初期は+20%まで許容」。 - 学習KPIを週内に達成

例:「顧客インタビュー3件」「広告テスト2パターン」「記事改稿1本」。 - 可搬資産を納品物にする

例:「検証後に見出し100本スワイプ集を必ず残す」。

6) よくある擬装接近の見抜き方

- 資料作成ばかり:準備が永遠に終わらない(実地データが無い)。

- 指標の後付け:結果を見てからKPIを言い換える。

- 成功の定義が毎回変わる:都合の良い物差しを選び直す。

これらは、いずれも学習の透明性が低いものです。週次レビューの1ページを第三者が見て、再現手順が書けるかで判定するとよいでしょう。

7) ミニ演習:自分の直近の挑戦を分類してみましょう

- 直近8週間の挑戦を3件書き出す。

- 上の10問チェックを各件に実施。

- 接近型へ変換するなら何を足す/削る?(撤退基準・順序・可搬資産)。

- 次の8〜12週に回すひとつだけを選び、他は延期または縮小。

ひとことで言えば、接近型探索とは、学習が資産として残る挑戦です。次で、その資産を最大化するための具体的な方法、失敗を資産に変える技術(学習の資本化フレーム)へ進みます。ここまでで分類の目が整ったはずですのであとは、それをどう残すかにフォーカスしていきます。

失敗を資産に変える技術「学習の資本化フレーム」

ここでのポイントは一つで、反省ではなく再現手順を残すことを重点に置いていきましょう。ここでは、失敗を手順・テンプレ・検証データ・意思決定ルールに変換し、次の8〜12週サイクルの生産性を底上げする具体策を示します。

1) 原則:感情を残さず、仕組みを残す

- 出来事は一回限り、学習は繰り返せる。

- 書く対象は「自分の良し悪し」ではなく、因果(どの条件で、何が起き、何が効いたか)を軸に据える。

- 単位は1ページ。時間は翌日まで。長文の反省文はやった気になるだけで時間を浪費し資産化を阻害します。

2) 資産化の4ステップ(Fail → Learn → Redesign → Standardize)

- Fail|事実ログ

最小限の箇条(日時/対象/設定/結果/所要コスト)。推測は書かない。 - Learn|仮説抽出

「なぜ?」を3つだけ。各仮説に検証方法と期待する変化量を付ける。 - Redesign|次実験の設計変更

検証順序・KPI・上限予算・撤退基準を具体的に更新。 - Standardize|標準化

再現できる形(チェックリスト/テンプレ/スクリプト)に落とす。共有可能な形式で保存。 - 合言葉:事実 200字 → 仮説 3個 → 設計 1枚 → テンプレ 1本

3) 資産の4タイプ

- T1:手順資産 … チェックリスト、SOP、スクリプト(例:問い合わせ対応の定型)。

- T2:テンプレ資産 … 見出し・LP・営業トークの型(変数だけ差し替え)。

- T3:データ資産 … テスト結果、仮説と数値、顧客の言語。

- T4:ルール資産 … 意思決定の基準(増資/縮小/停止、優先度マトリクス)。

最低でもT1かT2を1点残すのが資産化完了の条件です。データだけでは知っているに留まり、できるという状態に移行しません。

4) 1ページ週次レビューの雛形

- タイトル:Wk07_ブログ実験(見出し角度×導入300字)

- 期間:10/20〜10/26

- 成果KPI:読了率≥35%/CVR≥1.2%

- 学習KPI:仮説検証≥3件/顧客発話収集≥5件

- 行動ログ(事実)

10/21 A角度で2本公開、10/23 B角度で1本、内部リンク追加… - 結果(数値)

A:読了34%、CVR0.9%/B:読了41%、CVR1.4% - 仮説(3つ)

H1:導入300→180字で離脱減(読了+5pt)

H2:事例1→3個に増でCVR+0.3pt

H3:CTA文言「無料→診断」に変更でCTR+20% - 設計変更(次週)

順序=H1→H3→H2、上限工数=5h、撤退基準=CVR1.2未達で角度B休止 - 資産化

テンプレ「導入180字の型」/チェックリスト「CTA検証3パターン」

5) 反省をDo/Don’tで再現手順に落とし込む書き方

Do:反省を行動に変えることができる能動的な書き方

- 導入は180字以内・主語は読者・疑問形で着地

- 見出しは利益語→具体語→反対語の順に並べ替えてA/B

- 週次でH→KPI→結果→意思決定を1枚更新

Don’t:反省から行動へ結びつけることを阻害する書き方

- 「頑張る」「もっと丁寧に」など行動に落ちない抽象語

- 結果を見てから指標の定義を言い換える

- 終了日を曖昧にして延長を常態化

6) KPI設計:成果と学習を分ける

成果KPI(例):CVR、LTV、獲得単価、リピート率

学習KPI(例):仮説検証数、インタビュー件数、テストパターン数、可搬資産の点数

→ ルール:週に成果KPIが動かなくても、学習KPIが満たされていれば合格。

→ 学習が積み上がらない週は、漂流アラートとして仕切り直す。

7) ミニ事例(要約型)

- 状況:広告→記事→診断CTAの導線が伸びない

- 失敗した状況:CVR0.6%、離脱は導入直後に集中

- 反省点:H1導入長すぎ/H2CTAが曖昧/H3訴求角度が広すぎ

- 変更点:導入180字テンプレ化、CTAを「無料」→「60秒診断」に、角度を探求型の空回り停止に限定

- 標準化:テンプレ「導入180字:痛点→原因→約束→行動」

- ルール「CVR<1.2%が2週連続なら角度変更」

- 結果:読了+9pt、CVR+0.8pt、問い合わせ単価▲22%(8週)

8) つまずきポイントと対処

- ログが重くて続かない → 1ページ様式化。名詞で書く(形容詞を避ける)。

- 仮説が増えすぎる → 毎週3つまで。順位づけして検証順序を固定。

- 成果が出ない焦り → 学習KPIで合格を出す。合格週を増やして自走性を回復。

- 資産が散逸 → 収納場所を固定(例:/assets/templates/yyyymmdd)。命名規則を決める。

9) 今日の実装タスク(20分)

- 直近の失敗を1件だけ選ぶ。

- 上の1ページ雛形で埋める(事実→仮説3→設計変更→資産化)。

- テンプレ or チェックリストを1点作り、保存フォルダへ。

- カレンダーに次週レビュー(30分)を置く。

要するに失敗は自尊心の損失ではなく、テンプレ生成装置です。学習が資産として増えるかを唯一の合格基準にすれば、挑戦は接近型へ自動的に矯正されます。

次は、小さく速い実験の作り方(8〜12週サイクルの実装)へ進み、仮説→KPI→予算→撤退基準→波及先までを具体フォーマットで提示していきます。

小さく速いテスト環境の作り方——8〜12週サイクルの作成

接近型探索を仕組みとして回すための、実務フォーマットを提示します。ここでのキーワードは短期×可逆×可搬です。やる前から迷わないよう、コピペで使える形に落とします。

1) サイクル全体像(8〜12週の骨格)

- W0:設計(半日)… 仮説/KPI(成果・学習)/上限予算(時間・金・気力)/撤退基準/波及先

- W1–W2:探索①… “最小構成”で当てる(例:見出し2案・訴求角度2案)

- W3–W4:探索②… 初期ヒットの再現性を検証(同条件で2回)

- W5–W6:最適化①… コスト低下の打ち手(作業短縮・原価率・獲得単価)

- W7–W8:最適化②… 自走性の芽(紹介・指名・検索流入)をテスト

- W9–W10:伸ばす/畳む… 2/3ルールで増資判断(再現性・コスト低下・自走性)

- W11–W12:標準化… テンプレ化・SOP化・次サイクルの初期設定に輸送

原則:設計と標準化に時間を使い、途中は短打の連続で行くことを守るようにしましょう。

2) 設計テンプレ(W0で埋める内容)

- 実験名:

- 目的(1文):誰の、どの課題に、どんな価値を、どう測って確かめるか。

- 仮説(最大3つ):H1/H2/H3(検証順序も明記)

- 成果KPI:例)CVR≥1.5%、平均単価≥¥◯、再購入率≥◯%

- 学習KPI:例)検証回数3/週、顧客発話5件/週、可搬資産1点/週

- 上限予算:金¥◯/週、時間◯h/週、集中タスク枠◯コマ/週

- 撤退基準:数値で(例:3週連続CVR<1.0%なら停止)

- 波及先:成功時に横展開する先(チャネル・商品・手順)

- レビュー日程:毎週◯曜◯:◯–◯:◯(30分)

- 格納先:/assets/experiments/2025Q4_exp01

3) 週次オペレーション(W1–W10の回し方)

- 月:検証セットアップ(A/B素材作成、聞き取りアポ)

- 火〜木:実行(配信・接客・制作)+日々の事実ログ

- 金:レビュー30分(事実→数値→学習→意思決定)

- 土:資産化30分(テンプレ1点・チェックリスト1点)

- 日:完全休息(判断力の維持を目的とした“意図的な空白”)

- 守りのルール:学習KPIが週合格なら続行。未達なら即仕切り直し。

4) 具体例①(サービス型)— 小規模B2Bの単価×回転率

- 目的:既存顧客の“相談→ミニ診断→本提案”のCVRを上げる

仮説: - H1:導入メールの痛点→原因→約束→行動でCVR+0.5pt

- H2:30分の“診断会”を枠売りにすると申込率+30%

- H3:価格提示前に事例ミニ冊子で不安低下→成約率+10%

- KPI:成果=申込率≥15%、成約率≥25%/学習=顧客発話5件/週

- 撤退基準:3週連続で申込率<10%なら停止

- 上限予算:¥30,000/週、6h/週

- 波及先:診断スクリプト→営業SOP、冊子→Web LPへ転用

- 勝ち筋判定(W9–W10):再現2回、CPA▲20%、紹介2件以上のうち2/3達成で増資

5) 具体例②(コンテンツ型)— ブログ/メール講座の伸長

- 目的:「探求型の空回り停止」シリーズで読了率とCVRを改善

仮説: - H1:見出しを利益語→具体語→反対語の順に再編(読了+5pt)

- H2:CTAを「無料」→「60秒診断」へ変更(CTR+20%)

- H3:導入180字テンプレで離脱減(読了+7pt)

KPI:成果=読了≥38%、CVR≥1.5%/学習=検証3件/週、可搬資産1点/週

撤退基準:CVR<1.0%が2週続けば角度変更

上限予算:¥15,000/週、5h/週

波及先:導入テンプレ→全記事、CTAテスト→LP/広告文へ

6) 増資判断の2/3ルールの使い方(W9–W10)

以下の3つのうち2つ以上が立てば、それはうまく生き始めている兆候です。次の12週へ繰り越してやってみましょう。

- 再現性:同条件で2回以上、同様の成果

- コスト低下:獲得単価・作業時間・原価率のいずれかが2サイクル目で改善

- 自走性:紹介・指名・自然流入が前月比増

立たない場合は畳む/縮小。感情や埋没費用は判断材料にしない。

7) 可逆性の担保(致命傷を回避するための3つの視点)

- 金銭:実験ごとに上限(例:総額¥◯万)+前払い禁止

- 時間:固定コマ(例:朝の90分×週3)以外に侵食させない

- 評判:小さなクローズド環境で先にテスト(既存顧客・限定公開)

8) つまずき別即時処方

- 検証が重い/進まない → 粒度を半分に(見出し2案→“導入1行”2案)

- KPIがぶれる → 定義メモを最上段に固定(測り方を毎回書く)

- 焦って増資したくなる → 2/3ルール表を机上に貼る(感情から構造へ)

- 学習が残らない → 土曜30分の資産化だけは死守(テンプレ1点が最低合格)

9) ダッシュボード(A4一枚で足りる)

- A欄:週次KPI … 成果KPI/学習KPI(○×で記録)

- B欄:今週の仮説 … H1/H2/H3(順序つき)

- C欄:結果 … 数値3つ(最小限)

- D欄:意思決定 … 継続/縮小/停止(理由は名詞で)

- E欄:資産化 … 追加したテンプレ/SOP名

10) 今日やること(20分)

- 上の設計テンプレを使い、次の8〜12週サイクルを1本だけ定義。

- カレンダーに毎週レビュー30分を固定。

- 上限予算と撤退基準を“赤字”で書き、見える位置に置く。

- 格納フォルダを作り、命名規則を決める(例:2025Q4_exp01_yyyymmdd)。

これらの要点は、短期で区切り、毎週行っている結果を学習に変え、そこで手に入れた情報を確実に残すことです。これで挑戦は自動的に回避型から接近型に矯正され、次の底抜けを防ぐ最小限の土台(体力・お金・関係性)と噛み合っていきます。そこで、攻めを支える守りの設計に進むための足掛かりになるのです。

体力・お金・関係性の守るための底抜けを防ぐ最小限の土台

攻めを続けるほど、守りの薄さが致命傷になります。ここでは、体力(判断力)・お金(継続力)・関係性(支援力)の3点を最小限の仕様に落として固定します。目的は勝つためではなく、負け方ないことをメインに、うまくいかなかったときの被害を限定することです。

1) 体力:判断力を守る生理のSOP

原則:判断の質=睡眠×栄養×運動(最低限)の積。気合では補えません。

睡眠SOP(毎日)

- 「就寝・起床の固定」…就寝は±30分以内で固定。

- 「90分前の遮光」…強光&ニュース遮断。

- 「睡眠のKPI」…入眠時間≤20分/中途覚醒≤1回。×が続く週は探索量を半減。

栄養SOP(平日)

- 朝:タンパク質20g以上+水分300ml。

- 仕事中:カフェインは午前のみ(午後は思考を粗くする)。

- 夕:腹八分。脂質過多の日は翌朝の探索タスクを削る(回復最優先)。

運動SOP(週)

- 合計90分を分割:歩行30+自重30+ストレッチ30。

- KPI:週に息切れする運動が2回(短くてOK)。

- 実装:カレンダーに「睡眠・運動」を先に入れる。実験(攻め)は余白に詰める。

2) お金:継続力を守るキャッシュの柵

- 原則:挑戦は現金でしか続けられない。口座残高は「心の体力」です。

- ランウェイ(何ヶ月もつか)

- 式:現在の現金 ÷ 月間の純消費(生活費+固定費−純収入)

- 6ヶ月未満なら、探索の規模を1段階落とす(チャネル縮小・検証粒度半分)。

- 固定費の即効3つ

- 使っていないサブスクの即停止(当月内で実行)

- 通信・電力のプラン見直し(比較→切替で翌月から)

- 外注の束ね直し(成果物単位へ。時給→納品KPIに変換)

- 売上の即効3つ

- 既存顧客へ深掘り3提案(上位価値へのアップセル)

- 前金/着手金の原則化(キャッシュの谷を作らない)

- 枠売り(時間商品化:30分診断×限定枠で現金化)

- 予算の封入

- 実験ごとに金額・時間・気力の上限を明示(例:¥3万/5h/3コマ)。

- 口座を分ける(生活口座/事業運転/実験費)。実験費が尽きたら即終了。

ここまでできたなら、今日、スプレッドシート1枚でランウェイ・固定費・上限を可視化。数値は机上に貼ってみましょう。

3) 支援力を作る関係性の少人数ネットワーク

原則として、孤立は視野を狭め、撤退を遅らせることになりかねません。ここまでやったんだから、とか、今までの苦労が無駄になるといったコンコルド効果が足を引っ張るのです。なので、人数より役割を揃えることをメインに組織をくみ上げましょう。

- 3役を揃える(各1名)

- スパリン(批評係):週次レビューの第三者視点

- 同走者(実験仲間):学習KPIの相互チェック

- メンター(経験者):撤退・増資の2/3ルール承認

- 会い方のSOP

- 週30分:同走者と学習KPIの達成確認(成果でなく“学習”を評価)

- 月30分:メンターと増資/撤退の決裁(感情の遮断に使う)

- 家族への事前共有

- 期間・上限・撤退基準を見える化して共有。

例:「8週間・実験費上限¥◯万・学習KPI××。未達なら終了」。

家族の合意を得てから着手するという順番を徹底(後出しの不信感を防ぐ)。

- 期間・上限・撤退基準を見える化して共有。

それでは、今週中に3役を決め、日程を定例化しましょう。連絡文は考える時間を短縮させることと抜けや漏れを防ぐために、テンプレを作って活用するとよいでしょう。

4) 守りのダッシュボード(A4一枚)

- 体力KPI:入眠≤20分/中途覚醒≤1回/息切れ運動2回

- お金KPI:ランウェイ≥6ヶ月/固定費▲◯%/実験費の消化率≤100%

- 関係性KPI:週レビュー出席率100%/合意破り0回

→ 週次で○×を付け、×が2つ以上なら翌週は探索を半減(守りの回復を優先)。

5) つまずき別・即時処方

- 寝不足が続く → 実験を1本に集約。午後のカフェイン禁止。

- 生活口座が不安 → 前金化と枠売りを最優先。新規実験は停止。

- 家族の不信感 → 撤退基準の先出しと終了の儀式を共同実施。

- レビューが形骸化 → 学習KPI未達なら自動仕切り直しのルールに。

6) 今日の20分タスク

- 睡眠SOPをメモ化(就寝時刻・遮光・ルーティン)→寝室に貼る。

- ランウェイを計算し、6ヶ月未満なら固定費の即効3つを今週内に実行。

- 3役ネットワークを決め、週・月の定例をカレンダーに登録。

- 机上に守りダッシュボードを置いて、○×の運用を開始。

ここでの結論としては、土台は攻めの制動装置だということです。体力×お金×関係性の最小仕様を固定すれば、なんどでも挑戦することが可能になり、敗戦も軽傷で済みます。次は、欠乏言語を価値KPIへ翻訳する具体手順に進みます。ここで意思決定の言語を整え、探索を接近型へさらに寄せていきましょう。

欠乏言語を価値KPIに翻訳して意味づけの再構築する

探し続ける人が空回りしやすい最大の理由は、意思決定の言語が欠乏で止まっているからです。「お金が足りない」「時間がない」「自信がない」「家族に申し訳ない」。これらは本音ですが、行動に落とし込むことはできません。ここでは、欠乏のことばを価値KPI(増やす対象×測り方×期限)に変えていきながら、接近型探索へ強制変換する方法を提示します。

1) 3行でできる翻訳手順(欠乏 → 価値KPI)

- 欠乏の素直な一文を書く

例:「お金が足りない」「疲れて集中が続かない」 - 増やしたい価値を名詞で言い換える(“〜が増える”の形)

例:「月間の粗利」「朝の集中枠」 - KPIに落とす(数値×測り方×期限)

例:「粗利+30万円を単価×回転率で12週間で作る」

「朝90分×週3コマを8週間維持して学習KPIを週合格」 - 合言葉:本音(欠乏)→価値名詞→数値×測り方×期限。

2) よくある欠乏の翻訳例

| 欠乏のことば | 価値名詞 | 価値KPI(数値×測り方×期限) |

|---|---|---|

| お金が足りない | 月間粗利 | +30万円(平均単価×回転率で12週) |

| 仕事が散らかる | 集中枠 | 朝90分×週3(カレンダー固定、8週) |

| 自信がない | 再現手順 | テンプレ2本/週(SOP/見出し集を8週で16本) |

| 家族に申し訳ない | 合意遵守 | 撤退基準を事前共有100%(8週で未達0回) |

| 時間がない | 空白ブロック | 無会議ブロック90分×週3(8週) |

| 評判が不安 | クローズド検証 | 既存顧客5名で先行テスト(4週) |

| モチベが続かない | 学習KPI合格 | 週合格率≥75%(8週で6/8週合格) |

※ 欠乏は減らす対象、価値KPIは増やす対象です。視線の向きを変えるだけで判断が具体化します。

3) KPIの組み立て方:成果KPI × 学習KPI

- 成果KPI:粗利、CVR、LTV、獲得単価、リピート率…

- 学習KPI:仮説検証数、顧客発話数、テスト本数、可搬資産点数…

- ルール:学習KPIが週合格なら“続行”。成果が出なくても、学習が積み上がっていれば接近型。

逆に、成果だけ追って学習が空なら漂流化します。

4) 翻訳ワークのひな形(10分で1件)

- A. 欠乏(本音で1行):例)「広告費が出せない」

- B. 価値名詞(増やしたい資源):例)「粗利」「紹介経路」

- C. 成果KPI(数値×測り方×期限):例)「粗利+30万円を単価×回転率で12週」

- D. 学習KPI(毎週の合格条件):例)「顧客発話5件/週」「テンプレ1点/週」

- E. 設計の一言(仮説順序・撤退基準):例)「角度→見出し→価格の順で検証/CVR<1.0%が2週で停止」

このA→Eを1ページで書けたら、欠乏は接近型の設計へ変換完了です。

5) 言葉の罠を避ける:翻訳NG集 → OK集

NG:「もっと頑張る」「質を高める」「丁寧にする」

OK:「読了率+5pt」「問い合わせ単価▲20%」「テンプレ2本/週」

NG:「売上をとにかく上げる」

OK:「粗利+30万を平均単価+3,000円×成約率+2ptで達成(12週)」

NG:「信用を得る」

OK:「納期遵守率98%を8週維持、クレーム率0.5%以下」

A4の紙にまとめるときは、すべて名詞と数値で書くようにしましょう。形容詞は行動に落ちません。

6) 3つの式(判断の霧を晴らすミニ数式)

- 価値KPIの基本形

価値KPI = 増やす対象 × 測り方 × 期限 - 粗利の分解

粗利 = 平均単価 × 成約件数 − 変動費

成約件数 = 商談数 × 成約率 - 学習の合格

週合格 = (仮説検証数 ≥ 3) AND(可搬資産 ≥ 1)

→ この3式をあなたの意識のダッシュボード上部に固定すると、迷いが減り、修正が速くなります。

7) 具体シナリオ:翻訳→実装→結果(要約型)

ケースA|コンテンツが伸びない

- 欠乏:「PVが増えない」

- 翻訳:価値KPI=読了率≥38%/CVR≥1.5%(12週)、学習KPI=検証3件/週・テンプレ1点/週

- 実装:見出しの利益語→具体語→反対語再編、導入180字テンプレ、CTA「無料→60秒診断」

- 結果:8週で読了+9pt、CVR+0.8pt、テンプレ8本蓄積 → 次サイクルの初速が上がる

ケースB|資金が不安

- 欠乏:「現金が薄い」

- 翻訳:価値KPI=ランウェイ≥6ヶ月(8週で到達)

- 実装:固定費▲15%(サブスク停止・外注の成果物単価化)、前金原則・枠売り導入

- 結果:4週でランウェイ+2.5ヶ月、実験費口座を分離→増資判断が冷静に

8) よくあるつまずき→即時プランの練り直し

- KPIが複雑すぎる → 1つに絞る(成果KPIは最重要1点、学習KPI1点)

- 家族と衝突 → KPIを共有可能な言葉に翻訳(「月の赤字▲◯万円」→「粗利+30万/12週」)

- 途中で定義を変えがち → 定義メモをシート先頭に固定し、変更は履歴化(後から書き換えない)

9) 今日の10分タスク(1件でOK)

- 欠乏の一文を正直に書く。

- 価値名詞へ置き換える(粗利、集中枠、合意遵守…)。

- 価値KPI(数値×測り方×期限)と学習KPIを1つずつ定義。

- カレンダーにレビュー30分/週を登録。

- 机上に翻訳シートを貼る(A→Eの1ページ)。

ここでの結論としては、欠乏は悪ではありません。成功への言葉として翻訳されていない情報です。ことばを価値KPIに変えた瞬間、意思決定は接近型に切り替わり、次の8〜12週サイクルで学習が資産として積み上がるようになるでしょう。

次は、ここまでの要素をひとつの流れで示すケーススタディ(探求型が漂流型から接近型へ立て直すまで)に進みます。Before→介入→Afterを短編で2本提示し、現実運用の手触りを固めます。

探求型が目的に向かって走り出す態勢に立て直すまでのケーススタディ

抽象的なはここまでとしましょう。Before→介入→Afterを8〜12週の流れで追い、何が残ったか(資産)まで可視化します。※ なお、以下の事例は実在する個人に紐づかない、汎用化した事例です。

ケースA:サービス型(B2B小規模)—「単価×回転率」で粗利を戻す

背景(Before)

- 安定期の反動で新サービスを衝動投入→散発受注・原価高。

- 月粗利は目標▲25万円、疲労感で判断が粗くなる。

- 欠乏言語:「売上が足りない」「広告費が出せない」。

介入(設計)

- 価値KPI:粗利+30万円(12週、平均単価×回転率で達成)。

- 学習KPI:顧客発話5件/週、可搬資産1点/週。

仮説(順序固定)

- 訴求角度の再定義(“痛点→原因→約束→行動”の導入)

- 30分診断会の枠売りで申込率を引き上げ

- 価格提示前のミニ事例冊子で不安低下

- 上限/撤退:¥3万/週・5h/週、申込率<10%が3週で停止。

- レビュー:毎週30分、2/3ルールで増資判断。

タイムライン(W1–W12)

- W1–2:導入メール2案×既存客10名→申込率 8%→13%。学習:反応語彙を抽出。

- W3–4:診断会(15枠)を枠売り化→申込率 13%→18%。テンプレ「枠売り台本」作成。

- W5–6:事例冊子を先渡し→成約率 19%→27%、作業時間/件▲18%。

- W7–8:追客SOP化→再現テストで同様の数値。再現性○。

- W9–10:見積作業をチェックリスト化→原価率▲2.5pt。コスト低下○。

- W11–12:紹介導線(診断後の同席依頼)→月2件の指名発生。自走性△。

結果(After)

- 8週で粗利+32万円、12週で+41万円。

- CPA▲22%、商談準備時間▲35%。

- 2/3ルール達成(再現性○・コスト低下○・自走性△)→次の12週へ増資。

残った資産

- SOP:診断会の枠売りスクリプト/見積チェックリスト

- テンプレ:導入メール180字の型、事例冊子フォーマット

- ルール:「CVR<1.0%が2週で角度変更」、増資の判断票

学び

- 売上不足の欠乏を「粗利×分解式」へ翻訳した時点で、施策が自動的に接近型へ揃う。

- 成果が出ない週でも、学習KPI合格なら継続でき、焦りの賭けを防げる。

ケースB:コンテンツ型(ブログ/メール講座)— 読了率とCVRをテコに回復

背景(Before)

- 気分でテーマを選び投稿が散発。読了率30%前後で停滞。

- CTAが弱く、CVR0.7%付近を往復。

- 欠乏言語:「PVが増えない」「ネタがない」。

介入(設計)

- 価値KPI:読了率≥38%/CVR≥1.5%(12週)。

- 学習KPI:検証3件/週・可搬資産1点/週。

仮説(順序固定)

- 見出しの利益語→具体語→反対語並び替え

- 導入180字テンプレ(痛点→原因→約束→行動)

- CTAを「無料」→「60秒診断」へ転換

- 上限/撤退:¥1.5万/週・5h/週、CVR<1.0%が2週で角度変更。

- レビュー:金曜30分、土曜30分でテンプレ化。

タイムライン(W1–W12)

- W1–2:見出し再編A/B×2本→読了 30→35%。学習:反対語の効果が強い。

- W3–4:導入180字化→読了 35→41%、離脱点が中盤→事例へリンク追加。

- W5–6:CTAを60秒診断に→CVR 0.7→1.3%。テンプレ「CTA文言30種」。

- W7–8:内部リンクSOP化→読了 43%、CVR **1.6%**到達。再現性○。

- W9–10:執筆フロー短縮→1本/4.5h→3.2h。コスト低下○。

- W11–12:検索意図と既存資産の横展開で自然流入↑。自走性△。

結果(After)

- 10週で読了+12pt(42%)/CVR+0.9pt(1.6%)。

- 12週で月問い合わせ2.1倍、制作工数▲29%。

- 2/3ルール達成(再現性○・コスト低下○・自走性△)→角度を“接近型の空回り停止”へ拡張。

残った資産

- テンプレ:見出しの並べ替え表、導入180字の型、CTA文言30種

- SOP:内部リンク設計/週次レビューの1ページ様式

- ルール:学習KPI合格=継続、未達=即仕切り直し

学び

- PVがないことは「読了率とCVR」に翻訳して測り直すだけで、施策の優先順位が決まる。

- 可搬資産(テンプレ)が増えるほど、次のサイクルの初速が上がる。

2つのケースの共通分母(チェックリスト)

- 欠乏→価値KPIへ翻訳してから動く

- 仮説は最大3つ、順序を固定

- 8〜12週で区切る(増資は2/3ルール)

- 学習KPIが週合格ならOK(成果が遅れても継続)

- 可搬資産を毎週1点増やす(テンプレ/SOP/ルール)

次は、ここまでの知見をまとめ、今日からの一歩に落とす「まとめとチェックアウト」に進みます。普遍性の理解→ループの分解→接近型への矯正→資産化→小さな実験→土台→価値KPI翻訳→ケースの順に再確認し、明日やる3タスクまで絞り込んでいきましょう。

求め続ける力を弱点から推進力へ変えるためのまとめとチェックアウト

ここまでの核はつぎの一文に尽きます。転がり落ちる原因は探索そのものではなく、設計の欠落です。安定(守り)と探索(攻め)は人間の本能ともいえる普遍的な機能。だからこそ、設計=短期・可逆・資産化の三点で制御すれば、同じ好奇心が推進力に変得ることができるのです。

要点の再整理(超圧縮)

- 普遍性

- 人は安定と探索の二重構造で動く。特殊ではない。

- 欠乏欲求と成長欲求は併存する。満たされても探索は終わらない。

転落ループの実体

- 退屈→不安→衝動着手→資源散逸→自己否定。

- 対処は「トリガーを性格ではなく設計課題として扱う」。

接近型と回避型の分岐

- 接近型=学習が資産として残る挑戦。

- 10問チェックで開始前にスクリーニング、8/10以上で着手。

資産化の技術

- 反省ではなく再現手順を残す。

- 1ページ様式:事実→仮説3→設計変更→テンプレ化。

8〜12週サイクル

- 設計→探索→最適化→増資/撤退→標準化。

- 増資は2/3ルール(再現性・コスト低下・自走性)。

土台(体力・お金・関係性)

- 体力=睡眠SOP、運動90分/週。

- お金=ランウェイ≥6ヶ月、上限予算を封入。

- 関係性=スパリン/同走者/メンターの3役を定例化。

欠乏→価値KPI翻訳

- 本音(欠乏)→価値名詞→数値×測り方×期限。

- 学習KPIが週合格なら継続、未達は即仕切り直し。

今日ここで締めるための「チェックアウト」10問(○×で可)

- 直近8週間のA:E比率(安定:探索)を記録した。

- 次の挑戦の期間(≤12週)を先に決めた。

- 成果KPIと学習KPIを各1つに絞った。

- 上限予算(¥・h・集中コマ)を封入した。

- 撤退基準を数値で書いた。

- 失敗しても残る可搬資産(テンプレ/SOP)を特定した。

- 週次レビュー30分をカレンダー固定した。

- ランウェイを計算し、6ヶ月未満なら規模縮小をセットした。

- 3役ネットワーク(スパリン/同走者/メンター)を仮決めした。

- 欠乏の一文を価値KPIに翻訳した。

→ 8/10以上で接近型の準備完了。7以下は、未達の項目だけ直してから着手。

明日の行動を3つだけ決める(20〜40分でできるものを想定する)

- 設計テンプレを1本埋める(仮説は3つ、順序固定)。

- 週次レビューの枠を毎週同時刻に登録。

- 欠乏→価値KPIの翻訳シートを机上に貼る(A→Eの1ページ)。

以降は「成果が動かない週」でも学習KPIが合格ならOK。これが、焦りの賭けを止め、学習を資産に変える最短の回し方です。

転落した人生を、あなたが望む最高の人生に変えていきましょう!

コメントを残す